.png)

「外国人の若いスタッフと話していると、自分の固定観念が揺さぶられるよね」

商品開発の発想がマンネリ化している、海外展開がうまくいかない——こうした課題の突破口として、外国人ならではの発想力や柔軟な働き方に注目する企業が増えています。特に欧米出身の人材は、自発性やロジカルな思考、異なる価値観を持ち込むことで、企業に新たな風を吹き込む存在として期待されています。また、企業の中でも多様性を重視する動きが強まっており、国籍や文化に関係なく、多様な人材が対等に働ける環境づくりが注目されています。これにより、従来の日本型の働き方にとらわれず、新しい働き方やコミュニケーションの形が生まれつつあります。本コラムでは、「外国人材の活用法」や「欧米社員が本領発揮できる職場づくり」に焦点を当て、活用アイデアや導入のステップをご紹介していきます。

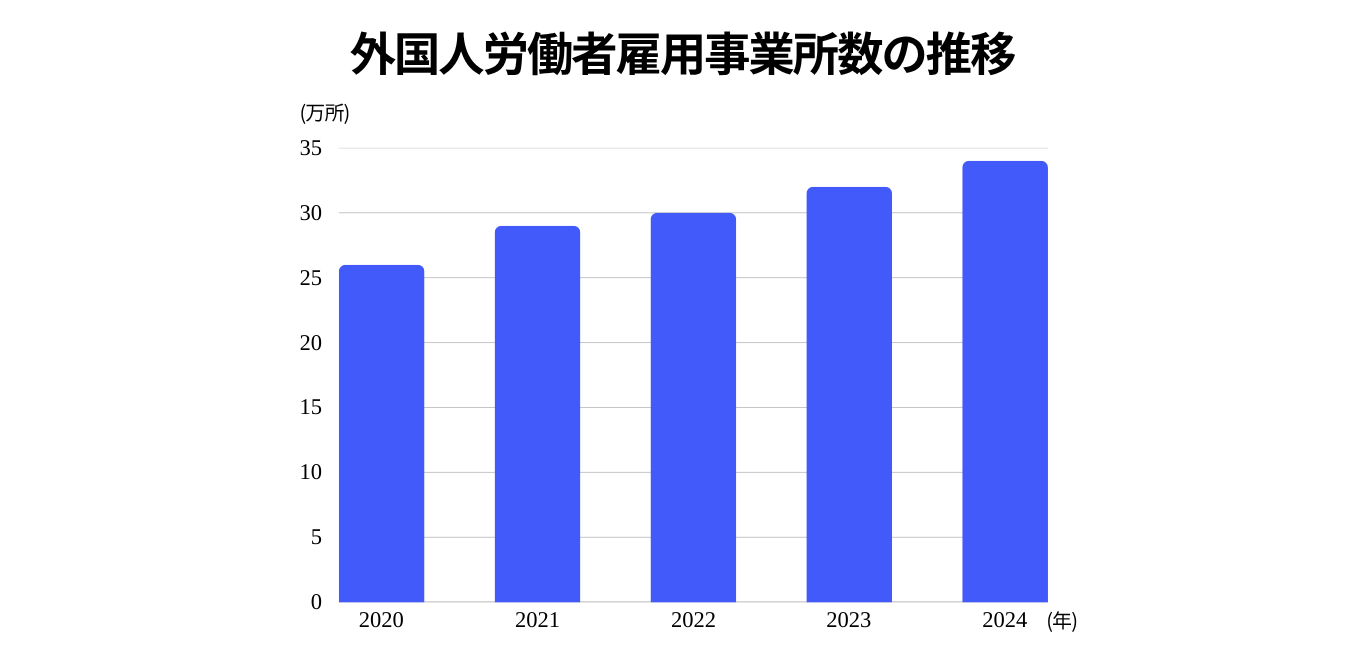

企業の方々とお話ししていると、「最近、外国人の採用に踏み出した」という声を聞く機会が確実に増えてきました。実際に、厚生労働省の「外国人雇用状況」によると、外国人労働者を受け入れている事業所の数は年々増加しており、こうした流れが全国的にも広がっていることがうかがえます。

「外国人材の活用」と聞くと、単に海外出身の社員を採用することを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし本来の意味は、その人が持つバックグラウンドや価値観、スキルをうまく引き出し、チームや組織の中で最大限に活かしていくことです。

たとえば、欧米出身の人材は、自分の意見を率直に伝える力や課題解決に向けて主体的に動く力を持っていることが多くあります。そうした特性を、マーケティングや商品企画、ブランディングなどの分野で活かすと、企業にとって新たな強みになります。また、インターンシップとして短期間から関わってもらうことで、企業側がリスクを抑えながら外国人材の活用を始めることも可能です。実際、Story Agencyでは、欧米のインターン生がSNS運用や英語での情報発信などに貢献した例も多数あります。外国人材の活用は、「雇用」ではなく「共創」。お互いを理解し、尊重し合いながら、よりよい価値を一緒に生み出すことが大切です。

欧米出身の社員には、日本の企業文化とは異なる価値観や働き方のスタイルを持つ人が多くいます。たとえば、自分の考えをしっかりと主張し、上司に対しても対等な関係でフィードバックを行う文化があります。これは「指示を待つ」ことが多い日本の職場とは、大きな違いかもしれません。しかし、この自発的な姿勢や論理的なアプローチは、課題解決や新しい企画の立案において非常に頼もしい存在となります。また、ワークライフバランスを重視する姿勢や、成果に基づく評価への意識も高く、働き方改革を進めたい企業にとって良い刺激になるでしょう。加えて、海外のトレンドや現地のニーズに敏感な点も、欧米人材の強みです。とくにインバウンド対策や海外向けサービスの開発では、こうしたグローバルな視点が現場に大きな影響を与えます。もちろん、文化的な違いに戸惑うこともあるかもしれませんが、まずはその特性を理解し、長所として捉えることが共に働く第一歩になります。

欧米出身の社員が力を発揮できる職場環境を整えることは、彼らのパフォーマンスだけでなく、組織全体の活性化にもつながります。そのためには、文化の違いを尊重したうえで、柔軟な働き方やコミュニケーションの在り方を見直すことが重要です。以下のような工夫によって、欧米出身社員が自分らしく働き、組織に新たな視点や価値をもたらす職場づくりが実現します。

ポイント①

「対話型のマネジメント」です。欧米では、上下関係よりも個人としての尊重が大切にされる傾向があります。そのため、上司が一方的に指示を出すのではなく、意見を引き出し、建設的に話し合う姿勢が信頼関係を築く鍵になります。

ポイント②

「明確な評価制度の導入」です。成果を重視する文化では、曖昧な評価や年功序列的な昇進はモチベーションの低下につながります。目標設定と定期的なフィードバックの仕組みを整えることで、納得感のある働き方が実現できます。

ポイント③

「業務の見える化」です。言語の壁を乗り越えるには、言葉に頼らない情報共有の工夫が求められます。チャットツールやタスク管理アプリ、マニュアルの整備など、誰もが理解しやすい形で業務を整理することが効果的です。

外国人材を導入するには、採用や受け入れの準備、社内体制の整備といったいくつかのステップが必要です。成功するためには、採用するだけではなく、社内の受け入れ体制や異文化理解の土壌を整えることが欠かせません。

まず、採用段階では「何を求めるのか」を明確にすることが重要です。業務内容に必要なスキルや語学力、求めるコミュニケーションスタイルなどをあらかじめ定め、適切なマッチングを図ることで、入社後のミスマッチを減らせます。

次に、受け入れ準備として必要なのがビザ手配や住居の確保です。特に短期インターンや若手人材を受け入れる際には、安心して滞在・就業できる環境を整えておくことが信頼構築につながります。このような手配は、専門のサポート機関と連携することでスムーズに進められます。

社内体制の整備としては、多文化理解を促進する研修や、サポート担当者の配置などが効果的です。また、受け入れ初期にはこまめなフォローアップが不可欠です。仕事の進め方や社内文化に戸惑うこともあるため、小さな疑問や不安を受け止める仕組みをつくることが鍵となります。

最後に大切なのが「相互理解の意識」です。外国人材を“仲間”として迎える姿勢が、彼らの本領発揮を後押しします。これらのステップを丁寧に進めることで、外国人材の活用が単なる試みではなく、企業の持続的な成長戦略として根づいていきます。

外国人材の活用は、「労働力の補充」としてだけでなく、企業にとって多くの価値をもたらします。様々な文化的背景や視点を持つ人材が加わることで、組織は新しい発想や柔軟な考え方を得られるようになります。特に欧米出身の社員は、自立的な働き方や論理的な思考力を持ち、プロジェクト推進やイノベーション創出に大きく貢献します。

また、多様な人材が共に働く職場は、社内のコミュニケーションスタイルや働き方の見直しを促進し、結果的に日本人社員の意識改革や成長にもつながります。こうした相乗効果は、企業文化の刷新や組織の強靭化にもつながっていくでしょう。

外国人材との共創を通じて、企業は国内外の市場に対応できる真のグローバル企業へと成長していくことが可能です。そして何より、異なる価値観を持つ人々と協働する中で生まれる「気づき」や「学び」は、組織にとってかけがえのない財産となります。

まずは、短期のインターンシップという形から、外国人と一緒に働く経験を積んでみる。それだけでも、社内に新しい視点や対話が生まれ、組織が少しずつ変化していくきっかけになります。海外の価値観や働き方に触れることは、決して特別な取り組みではなく、日々の業務の中で自然に起きる“気づき”の積み重ねかもしれません。これからは、企業の内側から“グローバル”を育てていく姿勢がより求められていくのではないでしょうか。